香港地产30年(一)70—80年代,以童年观感,描绘香港人居全貌

香港地产十年渐变

宜顺地产副总经理:陈仕伟

人物名片:

陈仕伟,70年代出生于香港,建筑学专业毕业后从事专业地产设计,其后在上海从事房地产营销管理,先后在上海、昆明、宁波、海南等地负责多个地产项目的营销、运营管理,对房地产行业发展尤其是商业地产运营有自己独到的见解,业内专家。

现任湖北宜顺房地产发展有限公司副总经理,该公司负责开发的“滨江新城”系宜昌伍家岗区在建的最大地产项目。

引言:

香港,凭借条件优越的天然深水港,思想形态上融合华人的智慧和西方社会制度,借助自由的经济体系造就了迄今亚洲最繁华的地区和国际金融中心之一。

香港繁荣经济繁华的背后,作为支柱产业的房地产业起到了不可忽略的作用与贡献,也是观察香港经济的“晴雨表”,同时香港地产的开发方式与营销理念对大陆房地产业发展产生了深远影响。

作为一个香港居住者和一个房地产行业从业者,本文以陈仕伟的客观感受讲述香港人的居住改变史,深度剖析香港地产30年的历史性周期盛衰循环,呈现不同时代切面的香港房地产发展全貌。

(一)从台北到铜锣湾

1975年,台北市北投地区某白色多层公寓。

这个邻近阳明山山脚清秀明净的郊区原野,周围一望无际的绿色田野将这里的空气过滤得无比澄净。70年代的台北还是一座稍显年轻的城市,城市的发展还未抵达这片未开发的地区。

这里的房子在记忆中呈现干净的白色,方方正正的多层电梯楼,有着宽敞的庭院,于里可以骑行儿童三轮车。

这是我对一岁半居住的地方的记忆,跟随着父亲在台湾生意的发展,在香港出生一年半后我被带到了这里。

1978年,离开幼年记忆的地方,回到香港。

香港铜锣湾,这个香港岛中心北岸之西的地方显然不是现今香港购物中心的摸样。满目林立的楼房,楼房密度与楼层较之台湾都要高出许多,因此在里面很少能看到到蓝天。

街上多是穿梭往来的双层巴士,以及熙攘繁忙的人流。

街边与巷子的菜市场、大排档杂乱分布,垃圾随处可见。沿街叫卖的热闹不绝于耳,不少香港市民打着赤膊,穿梭于杂货店、菜市场与大排档之间。脏乱的街区构成了香港的灰色基调,在这里似乎可以触摸最原味的香港生态。

从此,在我的记忆中,再也没有了台北那片一望无际的绿色田野。

香港人居住的房子也似乎与台北那处宽敞明净的房子大相径庭。

(二)英皇道“大酒店”

唐楼,这种于19世纪中后期开始出现的建筑形式是大多数香港人的居住回忆。

大部分唐楼里层挑高,部分设有骑楼与露台,租客繁多,狭小拥挤,阴暗潮湿,成为当地市民以及二战之后逃难至香港难民的主要居所,也是当时香港岛常见的建筑形态。

我家当时位于北角英皇道附近,香港殡仪馆就在斜对面,每次回家必从旁边经过。由于港人对其忌讳,故有趣的将其称呼为“大酒店”,外出打车,对的士司机说“大酒店”,司机一听便知。

我家的房子是一栋约18层的高层楼房,我母亲当时以8万港币的价格买下了3楼其中一间房子,这也是我童年成长最主要的地方。

手闸门电梯,拉开发出巨大的声响。随着电梯的升降我可以透过手闸门的缝隙看见墙壁在我一晃而过,小时的我曾一度好奇想拿手指去触碰电梯外的墙壁。

而直至如今,这种手闸门电梯在香港的建筑里面消失,亦没敢拿手去触碰过。

出了电梯可以看见悠长的走廊,一层居住12户。65平米的房子,卧室、佣人房以及一个较大的厨房。印象中窗户一年四季从不打开,窗外飘荡着楼下煮饭的油烟,窗外平台充斥生活垃圾。

阴暗的光线,狭小的窗户,是我对老房子的深刻记忆,外婆在房间里堆放了很多的杂物,阴暗潮湿,时时可见很大只的蜘蛛和蜈蚣。

18层的楼房每层楼梯口都有一个垃圾口,每天住户将垃圾从这个垃圾管道扔出,在房间就可听到“乒乒乓乓”的声音,而幼时的我最喜拿着酒瓶从里扔下。

在幼年的回忆中,曾经觉得我家的老房子很高很大,但随着我的成长,房子似乎也在慢慢变小。

(三)公屋与高端社区

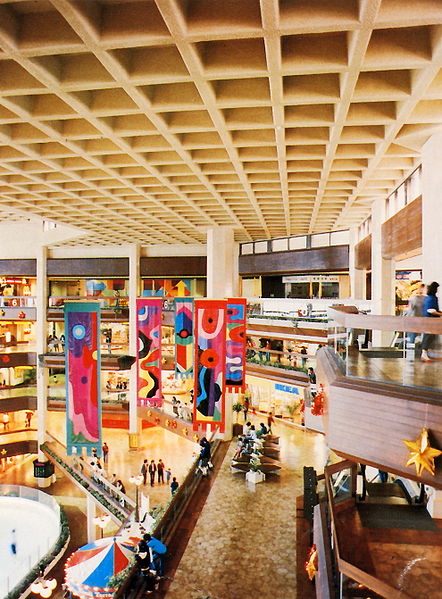

1975年,前身为太古船坞的太古地产兴建的太古城破土动工,这个当时计划投资13.5亿元,建设10,000个住宅单位,容纳4.5万人居住的大型项目历经十年的建设成为港岛东区最为著名的居住以及商业中心。

童年记忆中,太古城1期后面为一座大山,电车沿着斜坡从此经过,后来由于建设地铁的需要,将这座山炸掉之后并建起了住宅,地铁于山下开通。而太古城2期、3期是在填海之后延伸建造。

位居英皇道的太古城毗邻我家,太古城在我的记忆中逐步“长高”, 拔地而起的数十栋高层一跃成为当时最为高端的社区。

因为有同学住在里面,我也经常跑到太古城玩耍,而那里购物、吃东西、溜冰非常方便,因此曾非常羡慕我同学。

当时太古城的房价大约是40多万港币,父母也一度想在太古城购买一套房子,但后来却因种种原因搁置。

与太古城这种新兴商住综合社区形成鲜明对比的是香港公屋的存在。1972年,香港总督麦理浩提出的一项公共房屋计划,于1973年至1982年为180万香港居民提供设备齐全、有合理居住环境的公共房屋单位,类似内地廉租房。

小学5年级,在我同学家玩耍第一次接触到公屋,30平左右的房间显得异常狭小,房间没有客厅,一个通间放置着一张大床和一张双人床,一个大约2平方米的厨房仅有一个灶头。同学一家6口人就挤在这个30平方的空间内,生活起居十分局促,而租赁价格在100元左右。

香港廉租房大部分房间没有洗手间,一般是公用厕所,而比较新的廉租房还带有一个阳台,阳台安置厨房或者厕所。

看过香港公屋的居住景象之后,我对我们家的居住环境大为改观,而与廉租房的情况相比,我们家的居住环境在当时的香港算是较好。

(四)地铁之兴

70年代末至80年代初,随着石油危机的结束,香港经济迅速复苏,国际金融中心地位开始确立,大批国际金融机构纷纷到香港来开设分支机构。

此时的铜锣湾也逐渐显露繁华景象,当时铜锣湾有两家大的百货公司——大丸和松坂屋,随着时代发展逐渐成为老一代香港人的回忆。

对这一时期的香港人来说,地铁的开通也成为香港岛的一件大事。1979年10月1日,

连接香港岛中环与九龙主要住宅及工业区的首条地铁正式开通,全线15个车站。

值得一提的是,由于香港特殊的地貌,地铁多是采用炸药炸开再开挖,所以那时的香港人在每天的中午12点和下午6点,总能准时的听到“轰隆隆”两声炮响。

与此同时,香港房地产也迎来最重要的发展时期,一大批新兴地产集团崛起,纷纷上市融资,一些综合商住楼盘也随着地铁的开通拔地而起。

地铁的兴建也带动了香港商业的复兴,从地铁站出来基本可以直接抵达站点购物商场。

在我的记忆中,这一时期香港的城市面貌也在逐步发生着变化。

香港政府强制成立业主委员会,对街道和社区环境进行整改。鉴于香港人对大排档的特殊感情,政府人性化的将其与路边菜市场、运动场整合在一起,成立菜市场服务中心,香港人的居住环境也变得越来越干净。

香港已愈来愈好,香港地产也迎来了发展热潮,房价也逐步升高,尽管期间也经历了1982—1984年的低潮,但阵痛过后的香港地产马上又呈现出了复苏景象。

至90年代,我踏上高等学府求学,也开启另一段人生旅程。

而我对香港以及香港的眷恋与关注,亦没有停止。(文字整理:裴清)

70年代的香港街景:街道充斥大排档与菜市场

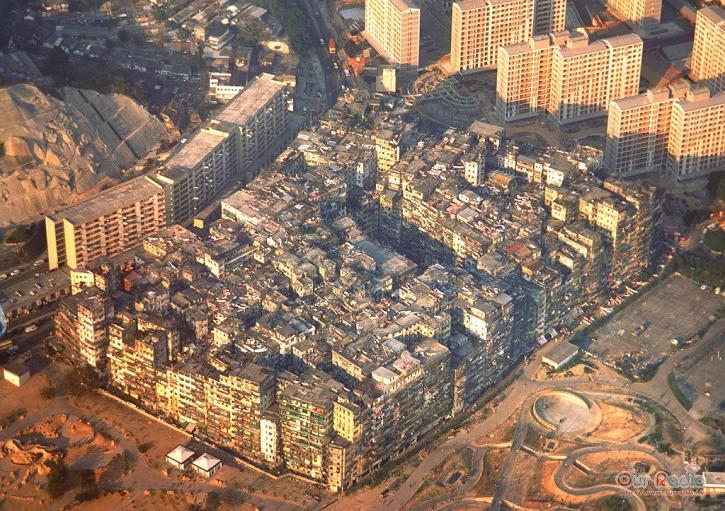

80年代香港九龙城寨

70年代左右香港公屋生活

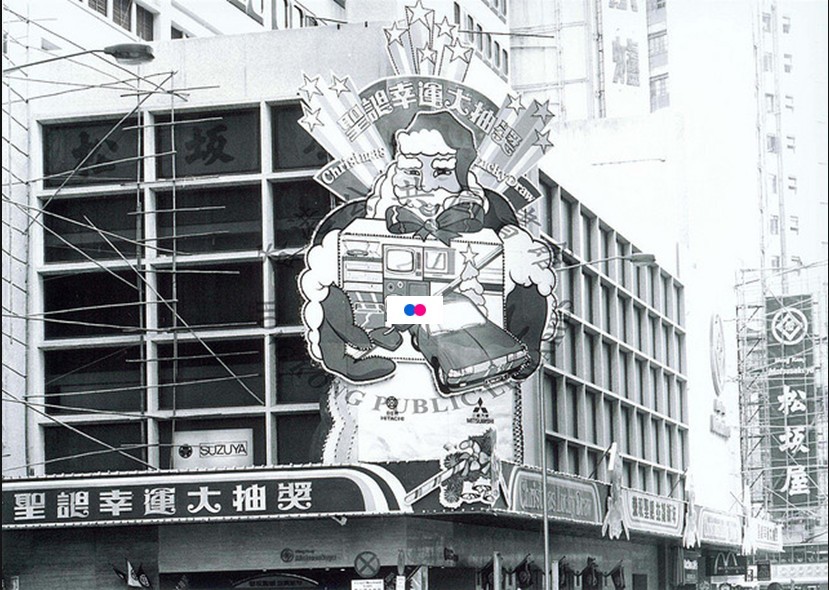

1979年铜锣湾两大百货公司之一:松坂屋百货公司

1970年代弥敦道掘路建造地铁

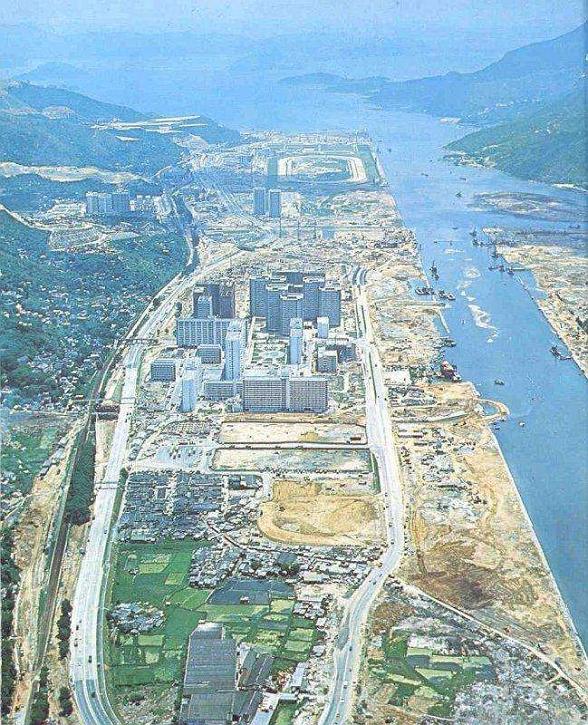

填海造城:图为80年代沙田地区

太古城住宅

太古城中心一期中庭

| 宜昌楼市精彩推荐 |

2013一季度十大房地产新闻 2013一季度十大房地产新闻 | 2013全国土地日:节约集约用地 乐居下午茶第124期 8月21日兴发广场7、8号楼盛大开盘 城中金谷3号楼1万抵2万火爆认筹中 看房团购恒信中央公园额外享受2000元优惠 香港商会和侨商协会代表团考察华祥商业中心 梅岭一号小户型样板间华丽绽放 康龙国际广场:打造宜昌城市商业地标新名片 访宜昌市至上置业有限公司总经理 陈宥斌 |