外国建筑师试验场被终结吗

设计:王小东设计师事务所 设计师:王小东" title="国际大巴扎 竣工时间:2003年 建筑设计:王小东设计师事务所 设计师:王小东" />

设计:王小东设计师事务所 设计师:王小东" title="国际大巴扎 竣工时间:2003年 建筑设计:王小东设计师事务所 设计师:王小东" />

国际大巴扎 竣工时间:2003年 建筑设计:王小东设计师事务所 设计师:王小东

津门津塔 竣工时间:2008年 建筑设计:美国SOM建筑设计事务所

鸟巢国家体育场 竣工时间:2008年 建筑设计:皮埃尔·德梅隆、李兴刚、赫尔佐格

最大规模、最快速度、最高高度,中国的当代城市和建筑有了世界历史上前所未有的大跃进。尽管有着令全世界瞠目的巨大建筑量,中国当代建筑却是饱受诟病。“世界最大的工地”、“沦为外国建筑师的试验场”,句句直陈了当代中国建筑必须面对的问题。建筑评论家包泡便指出,“洋建筑师将西方的东西带到中国来,是重复西方的模式,并没有开拓性的意义。”而在著名收藏家马未都看来,虽然今天中国盖了如此多的建筑,“但这一时期所有的建筑都有愧于我们这个时代。”

日前开启的中国当代十大建筑评选便希望用一次评选对中国当代城市现象进行扫描、反思甚至批判。这一活动启动于4月15日,是由文化部下属中国建筑文化研究会与北京大学文化资源研究中心、新浪网联合主办。评选会集了来自建筑、文化、专业媒体、房地产和社交网络领域的权威学者和意见领袖。评委会主席王明贤直言这场评选“绝不是一次评奖,而是一次对中国当代城市现象的批判”。而在这场对城市建筑现象的反思中,我们能欣喜地看到,以马岩松的中央公园广场、吴晨的中国尊为代表,中国新一代建筑师正在崛起。事实上,马岩松、吴晨等被冠以“未来派”的头衔本身便寓意了对中国派建筑师崛起的期待。那么他们能否终结这一长达十余年的“中国已成外国建筑师试验场”的格局,所有人都拭目以待。

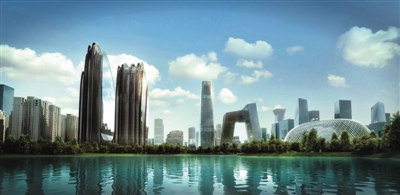

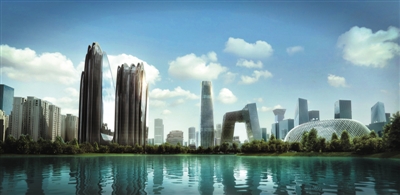

马岩松的中央公园广场(图为效果图)

中国当代建筑,在中国传统、西方现代主义、西方后现代主义思潮下相互纠缠、角力。在相当长一段时间里,西方现代建筑语言一度成为我们顶礼膜拜的对象,外国建筑师也在中国进行着最为疯狂的建筑试验。

当然,对此中国建筑师并非无动于衷。马岩松、吴晨正以行动不断挑战洋建筑师垄断城市地标的话语权。他们设计的中央公园广场、中国尊等项目给我们带来新的地标形象。而来自网上的民意表达中,中国尊、中央公园广场更受欢迎。这或许可以被解读成我们对中国当代建筑美好未来的期许,其更多指向的是,中国建筑师跟外国建筑师有着平等、交融式的合作,而不应该是由我们提供试验的平台,来供外国建筑师进行试验创作。

外国建筑师主导奥运新地标

新世纪以来,随着中国经济快速发展和举办奥运会,北京建筑也经历着“大跃进”式的变化。可以说北京地标铭刻了一个国家崛起的雄心。这几乎是任何国家都会必经之事。英国崛起于是有了伦敦塔大本钟,美国崛起于是有了帝国大厦,中国自然也希望给这个世界留下点什么?

于是,我们对外国建筑师新奇、怪异的想法持拥抱态度。2002年7月,央视新址建筑设计方案尘埃落定,由雷姆·库哈斯率领的荷兰大都会建筑事务所竞得。2003年,由雅克·赫尔佐格、德梅隆设计的“鸟巢”最终被确定为北京奥运主体育场——中国国家体育场的最终实施方案。一时间,外国建筑师设计的大型公共建筑项目纷纷耸立,重塑了这个城市的地标新形象。当然,这些新城地标也可以说是政治地标。作为雷姆·库哈斯大都会建筑事务所的前任总监和合伙人,奥雷·舍人在当时主管亚洲项目,是央视大楼主建筑师。他告诉记者,央视新址项目的设计处于一个特殊的历史语境,2002年中国刚刚加入WTO并将迎来奥运会。中国需要向世界展示一个新北京、新中国的形象。央视新址方案确立之后也刺激了更多的奥运新地标,“不过央视新址绝不是为奥运而设计,它是为央视这个有着巨大潜力的媒体机构而设计。”

而对公众来说,这些外国建筑师的公共地标建筑因其夸张怪异造型,远远超出我们以往对城市的想象。由此在让众人目瞪口呆的同时,也遭到了来自民间的调侃。鸟巢、巨蛋……寥寥一两词,却显示了民间的“智慧与态度”。

当然,在这些外国建筑师堂而皇之进入中国以来,也有来自中国建筑界的反对之声。2003年4月,当时身为英国皇家特许建筑师、英国泰瑞·法瑞建筑设计公司中国区董事的吴晨发出了“中国正在成为外国建筑师的试验场”的声音,经由媒体报道后,引发建筑界、文化界的大讨论。

众多的反对声均从这些外国建筑师的设计不合理、破坏城市肌理等方面予以批判。诸如“库哈斯的CCTV大楼,在追求可持续发展与尊重人性的今天,这个方案对这两方面都没有着墨,除了震撼没有带来任何东西且这个震撼花费昂贵。”而位于长安街南侧的国家大剧院也被批评为“和北京的尺度、肌理、形态格格不入。”

当然这一大讨论并不能改变现状。中国依然对外国建筑师青睐有加,众多的地标建筑项目依然视外国建筑师为首选且是唯一选择。熟悉地产招标的张先生告诉记者,他曾在上海一地标建筑招标书上看到过“只用外国建筑师方案”这一条标注。

对此,建筑评论家、中国当代十大建筑评选评委会主席王明贤便告诉记者,外国建筑设计师进驻中国必然有原因,他们都是国际顶尖的建筑设计团队,同时在国际舞台上都有很成熟的作品,中国政府或者开发商,就是看中他们的设计。

而进驻中国的外国建筑设计师可以分成两种,一种是商业性事务所,他们技术已经很成熟,大多做过一些很知名的项目。另一种就是学术研究性事务所,有一些普利兹克奖的建筑师,他们都更注重研究建筑文化。“我个人比较期望有研究背景的建筑师进驻中国市场。但是同时我遗憾地感到,有一些外国建筑设计师的水准已经达到国际水平,但他们的才华都在西方当代建筑的平台上展示,对于像中国这样的土地了解得还不够,所以我觉得他们的很多作品都很像‘天外来物’,和中国的关系不够密切。他们的建筑理念并没有和中国本土文化进行结合。”王明贤说。

北京西站

国贸三期

中国当代建筑六大类型

中国当代建筑迎来了五味杂陈的多元局面:乌纱帽、试验场、实验建筑、乡愁、未来派等等。各派别建筑争奇斗艳,没有哪一种建筑思潮能够主导中国城市文化,成为公认的中国当代建筑的理想标准,形成当下建筑文化大杂烩的现状。

边缘艺术

中国城市建筑几乎亦步亦趋地跟着西方建筑风格走,这几乎成为了主流。然而20余年来,张永和、王澍、刘家琨、董豫赣等当年的青年建筑师便用自己的建筑设计进行着实践。但在国内的地标性建筑中,他们所能占有的份额还很少,他们的设计仍处于边缘。

未来派

近两年来中国建筑师也在不断挑战洋建筑师垄断城市地标的话语权,如今这些中国年轻建筑师的设计更是被冠以“未来派”的头衔。

中央公园广场项目是位于北京朝阳公园大湖之畔的城市综合体,是建筑师马岩松“山水城市”的一次实践。项目借湖光山色,勾勒出一幅富有未来色彩的城市山水画卷。

马岩松所实践的“山水城市”建筑理念是从中国传统的山水自然观、天人合一哲学观基础上提出的未来城市构想,是对CBD极端现代主义建筑模式的一种反叛,“我想在高层建筑里把人文的环境给表现出来。”

乌纱帽

这股“乌纱帽”也称“大屋顶”的建筑风潮可谓是20世纪中国现代建筑的主调。其特点是建筑带有曲线和较大出檐的大屋顶,具备了近现代功能的仿中国传统形式的仿古建筑。中国当代建筑的起步几乎也是从大屋顶开始。上世纪90年代北京市由官方主导的建筑,很多被强行加盖了这样的中式大屋顶。

国际主流

从工业革命以来,扶摇直上的钢筋混凝土大厦是这个时代最典型的城市地标。在建筑师马岩松看来,它们赞美权力、资本,但却是蔑视人性的纪念碑。然而这种城市商业纪念碑的兴建却成为一种国际主流,中国城市也进入国际主流建筑话语时代。

试验场

中国在新世纪以后以强烈的拥抱姿态欢迎外国建筑师的项目,兴建城市雕塑式的地标性项目。在这种的背景下,过去10年里,欧美建筑师帮助重塑了北京地平线,包括央视新大楼、鸟巢、国家大剧院等。

乡愁

中国城市在建筑现代化的同时也不断提出回归传统。建筑评论家包泡指出,2010年上海世博会后中国城市建筑中涌现了不少带有中国符号的建筑。诚然这激发了乡愁之味,但却很难说其能代表中国式的城市文明,“模仿是没有出息的,新的城市文明必须要有创新。”

本土设计师接管新城市地标

当然,在中国当代建筑发展20余年来也不乏有当代建筑与中国本土文化的思考和实践。他们更多是来自中国本土的建筑师群体。

类似张永和、王澍、刘家琨、董豫赣等当年的青年建筑师便用自己的实践给出了中国当代建筑的另一张面孔,它们往往被称为中国的实验建筑。只是在王明贤看来,“总的来说,中国当代建筑师的水平还不够。”

不过近十年来,中国一些青年建筑师做的作品却带给王明贤等建筑专家以希望,“像王澍的中国美院象山校区、像马岩松的骏豪·中央公园广场,既对西方建筑有很深的理解,也有对中国建筑文化自己的诠释,”王明贤指出这些中国建筑师的设计既代表了中国建筑界的希望,另一方面他们对世界建筑界也做出了一份贡献。

事实上,早在马岩松中标中央公园广场之前,2006年马岩松等创立的MAD设计的“梦露大厦”便是以中国为基地的建筑师第一次在公开的国际竞赛中赢得设计权,当时他的设计便以新锐、先锋著称。而近两年,他的设计也纷纷被中国的地标项目所选中,中央公园广场便是一例。

当然,马岩松绝不是个案。2010年,青年建筑师吴晨设计的中国尊,在CBD中心北京未来最高楼设计招标中胜出。这座北京在建的最高楼“中国尊”预计将于2018年建成,高达528米,其构思取自中国传统礼器重宝。

马岩松、吴晨……这些中国建筑师向外界传达出的信号是,他们以自我的行动不断挑战洋建筑师垄断城市地标的话语权。有趣的是,这些中国年轻建筑师的设计更是被冠以“未来派”的头衔。

尽管“未来派”这一说法并没有得到中国建筑界的一致认同,但或许其间也蕴含了大家对中国建筑师能否真正崛起,为中国建筑界也为世界建筑界做出贡献的期许。

王明贤便向记者指出,东方建筑有着更特殊的底蕴,我们不能要求西方建筑师来诠释东方建筑,所以只能寄予中国建筑师来实现了。类似中国园林在很长一段时间里都被中国建筑师忽视,不过近几年包括王澍在内的一批建筑师开始关注中国园林的研究、挖掘,甚至更年轻的马岩松也对“山水城市”投以关注。“马岩松的山水城市是对中国传统文化一个很好的挖掘实践,它可能就代表中国未来城市发展的方向。”

在王明贤看来,目前世界城市发展最重要的问题是到处都是混凝土森林和雾霾,城市的诗意在哪里?“所以现在需要探讨一下城市的诗意,生活的诗意。马岩松的城市山水这个项目已经关注到了这种诗意,所以我也比较关注这个项目。”

终结或融合始终是个问题

那么,究竟中国建筑“未来派”能否终结外国建筑师试验场的现状?近期,一场来自网民的民意表达将这样的争论推向高潮。记者了解到,在中国当代十大建筑评选中引入了网民投票环节。众多网民将票投给了中国尊、中央公园广场这两项目,它们目前分列榜单冠亚军,而去年获得过全球最佳高层建筑奖的央视新址大楼则排名靠后。

不过这种来自网络投票呈现出的“外国建筑师试验场被未来派终结”的结果仅仅只是民意表达的一种。建筑界、文化界均对此持谨慎态度。

王明贤便称自己跟网友的观点不一样,“但是我尊重网友的选择。另外,我认为网友还是有水平的,因为他们不仅看到现在建成的鸟巢、央视新址等,也看到了中国建筑的未来,城市发展的未来。”

对此,艺术家赵半狄则持中立态度,“如果说当今的中国是外国建筑师愿意在这个试验场施展身手,我觉得就让大家尽情施展和竞争吧。”在这个舞台上的中国建筑师,“他们要用自己的方式争夺话语权。虽然很难,不是也有人争夺到了:马岩松、王澍,我祝福他们。”

当然,所谓的终结绝非指外国建筑师项目将在中国被彻底排斥,其更多指向的是,中国建筑师跟外国建筑师有着平等、交融式的合作。

建筑师吴晨告诉记者,我们希望世界是多极的世界。但从不认为,某一代人的崛起必然取代另一代人或中国建筑师应该取代国外建筑师,这个世界应该是多元化、能够和谐共生的。无论建筑用何种思想、何种流派、何种背景、何种技术的方式去表述,只要能对社会发展进步有贡献,就都有它存在的必然价值。实际上,我们跟外国建筑师应该更好地合作,这种合作应该是平等、交融式的合作。

马岩松2004年创立MAD建筑事务所,并在2006年以“梦露大厦”在加拿大多伦多附近的ABSOLUTE超高层住宅国际竞赛中胜出,该项目已于2012年年底落成,它被CTBUH(高层建筑与人居环境委员会)评选为美洲地区高层建筑最高奖,并获得2012年全球最佳摩天楼奖。马岩松主导的MAD项目设计种类从城市规划、城市综合体建筑、博物馆、住宅到文化艺术作品,丰富多样。

以马岩松的中央公园广场、吴晨的中国尊为代表,中国新一代建筑师正在崛起。事实上,马岩松、吴晨等被冠以“未来派”的头衔本身便寓意了对中国派建筑师崛起的期待。那么他们能否终结这一长达十余年的“中国已成外国建筑师试验场”的格局,所有人都拭目以待。

马岩松

跟传统的对话就是未来

新京报:你设计的中央公园广场入围此次中国当代时代建筑评选,你如何看待?

马岩松:中央公园广场是一个综合项目。它在朝阳公园的边缘,我希望它和自然和城市里面的人能起到一个融合和衔接的作用,而不是想把它设计成一种很强的高楼大厦,很现代派的感觉。

我希望能够创造出一种意境。它和朝阳公园的景观能有一个相互通透的关系,从公园往外看不会觉得外面的城市包围着你,会觉得是公园景观的一部分。城市里也会感觉到这个项目是公园向城市的延伸,所以我是从这样的感觉出发进行山水城市的实践。

之前我们提到这些城市山水的概念,就是希望把北京或者中国城市的一些传统的人与自然、建筑与自然结合的理念能够运用到现代建筑,运用到未来的这些高密度城市,我们现在不可能住园林,必须要有高楼大厦时,能不能实现传统城市的那种意境?所以山水城市就是这么一个非常理想化的概念,中央公园广场这个项目其实就是这个概念的一个实践。

新京报:中央公园广场项目和你之前的梦露大厦相比,有何优势?

马岩松:我是2006年设计的加拿大梦露大厦,2012年建成,建成的时候全世界所有高层建筑奖都给了它,原因是它能体现出生命感,跟以往的高层建筑都不一样。

我觉得北京的中央公园广场项目比当年的梦露大厦走得更远,因为我在追求一种写意的语言,就是它有一种高山流水的意境。更重要的是它跟城市的对话。古代园林里面就有“借景”的说法。这是我第一次尝试在城市大楼里用这种手法,所以我觉得在操作上还是挺复杂的,也是挺新的一个尝试。

新京报:从网友评价来看,中央公园广场和中国尊也是得票最高的,你怎么看待得票高的现象?

马岩松:这两个项目是得票最高的?挺有意思,因为这两个项目还没建好呢。我觉得可能有两个原因吧。

因为我们的项目在谈中国的山水文化。这种山水文化和城市的结合,在文化上是这个时代普遍关注的,就是中国的城市、中国的新建筑是以什么文化为出发点的?北京其实就是一个典型的经历过各种新建筑、西方的建筑的洗礼,大家可能有这个思考吧。另一个原因可能是因为这两个建筑都还没有建成,大家在这么一个城市里对于还没有建的房子有很大的期待,也代表了大家对今天这个城市有很多不满。

新京报:有评论将你和吴晨等中国建筑师归为未来派,你赞同吗?

马岩松:在我眼里,其实我是在和传统对话,可能跟传统对话也就是未来吧,未来和传统一对话就变成了现在。大家可能看到了我的建筑中有一点未知的元素,好像不属于现在也不属于过去。这种未知的或者新鲜的感觉,让大家很容易把它定义成是未来的。不过谈到意境、谈到对环境的尊重,其实是一个挺传统的方式,我感兴趣的是,传统的这些思想把它变成未来城市的时候是什么样子。

新京报:你觉得你们的实践会成为未来中国的主流吗?

马岩松:中国现在主流的建筑应该还是商业式的建筑,也可能永远都会是。所以主流不主流一说,我觉得并不影响建筑师自己决定应该做什么。其实对于不同文化建筑师的抗拒,只有在中国特别明显。中国建筑师也应该多在国外实践,面对不同的客户,这样才可能在不同的视点认识到自己的处境。

吴晨

希望代表社会发展趋势

新京报:2003年你就首先提出了“中国正在成为外国建筑师的试验场”这一命题,至今也有11年了。这11年里,北京、上海、广州等城市,外国建筑师的作品仍然很受青睐,你怎么看这个现象?

吴晨:不要让中国成为外国建筑师的试验场,并不意味着排斥外国建筑师的作品。

当时,整个社会对国外建筑师是膜拜的心态,而对不同类型的建筑师其实并没有很深刻的认识,对建筑作品的分辨能力和筛选能力也相对弱一些,于是一些并不适合当地环境的建筑在狂热中建设起来,这样的势头特别让人担心。

而经过这11年的磨练,我们整个社会更加成熟,不管是从业者本身还是领导、评论家、文化学者,接触的看到的都更多更广,大家的心态其实更加开放,不过反倒能以更客观、成熟的心态来看待外国建筑师的作品。

新京报:这种变化具体指的是什么?

吴晨:我们对国外建筑大师、商业事务所的作品从狂热地追捧转变为客观分析,我们会更多考虑建筑设计本身,审慎地综合判断将设计付诸建设后的整体影响。外国建筑师仍然会在中国留下他们的作品,但是我们可以看到他们也越来越考虑作品与中国环境和文化的融合。

而同时,国外建筑师在工作中的方式已经得到了改变。中国建筑师经过长时间的努力,在很多项目上都已经成为项目的引领者、主角。他不单单作为一个国外建筑师的助手,而是更主动地以合作的水准参与到创作、建设过程中,这是一种比较好的发展现象。当然在这过程中还是有一些会不尽如人意的地方,但是中国建筑师越来越多是以平等的身份、平等的态度去参与到整个社会发展和建筑创作中。

新京报:现在外界将你和马岩松视为中国建筑未来派的代表,你怎么看?

吴晨:我不太了解对“未来”是怎样定义的。如果说,未来派是指中国建筑主流意识的未来代表,那么我非常希望自己能努力成为其中的一分子。

我一直认为作为一个建筑师,很重要的一点是社会责任感的体现,每一个社会成员对空间的需求都是通过建筑师来实现的,建筑师本身不应该过多地强调自我理想的实现,而更多地应该去体现社会的责任与义务。我在探索城市复兴理论发展的同时,创作了很多大型的公共项目,如南京火车站、北京南站等,更多代表主流意识的价值观。我希望我的工作能更多地代表未来社会的发展趋势。

新京报:你设计的中国尊和马岩松设计的中央公园广场在这次评选中得票最多,这是否能够代表社会对于中国建筑师未来的期待,像你或者马岩松这样的中国青年建筑师能否取代外国建筑师?

吴晨:评选开始,我得知中国尊入围了中国当代十大建筑。由我主创的中国尊,作为当今中国建筑师主创的最高的建筑,能够得到舆论和公众的关注,作为建筑师来说是非常欣喜的一件事。

我们希望世界是多极的世界。但从不认为,某一代人的崛起必然取代另一代人或中国建筑师应该取代国外建筑师,这个世界应该是多元化、能够和谐共生的。无论建筑用何种思想、何种流派、何种背景、何种技术的方式去表述,只要能对社会发展进步有贡献,就都有它存在的必然价值。实际上,我们跟外国建筑师应该更好合作,这种合作应该是平等、交融式的合作。

建筑师

中国当代十大建筑评选正在进行着网民投票。中国尊、中央公园广场两大项目均领先央视新址、鸟巢等外国建筑师项目。那么在专家眼中,中国派PK外国派,谁又更受欢迎?

反对外国派

马未都

我认为在全世界提倡环保的前提下盖央视新址这样的建筑,外国建筑师是非常不道德的。央视新址里面大量的空间是浪费的。我们都知道建筑如果是斜的,其在能源使用和空间使用中的浪费是惊人的,我想盖央视新址的费用大概是盖正常建筑费用的三倍,但它的利用率却是1/3。

我曾进入央视新址里面,感觉内部的空间很多没有意义,既不好看,也不能给人宏大的感觉。相反却给人很傻的感觉。人不是长得越高就越精神,同样建筑也是如此。

吴晨

10年前我便写文章发表过相关的观点(注:当时便提到央视新址是失败的建筑,从功能、造价、文化现象),现在依然抱着这种观点。

张颐武

中国年轻的设计师现在成长得非常快,类似王澍都已经得全球性的奖项了。因为一个大规模的建筑时代,十多年来,中国建筑师在和国际建筑师合作中,也在成长。中国建筑师现在获得的机会其实比其他海外年轻建筑师还多。与此同时,由于发展速度太快,容得下很多的奇思妙想、很多新的创意,所以这给年轻设计师提供了一个很好的发展平台。而且中国现在80后、90后的年轻人发言权比较大,在社会上的影响比较大,他们所喜欢的建筑师可能就会有更多的机会。

我觉得中国年轻设计师会在将来换代的过程中,突显自己。此前中国老一代建筑师的机会其实没有今天这么好,资源也没有这么多。

中立方

王明贤

外国派也分两种,一类是库哈斯这类得过奖、注重学术的。另一类则是外国事务所,有着成熟的商业模式,他们带来的洋建筑没什么问题,但也对中国建筑不会有推进。

我个人比较期望有研究背景的建筑师进驻中国市场,因为他们对中国当代建筑发展会有一定的推动作用。但是同时我遗憾地感到,有一些外国建筑设计师的水准已经达到国际水平,但他们的才华都在西方当代建筑的平台上展示,对于像中国这样的土地了解得还不够,所以我觉得他们的很多作品都很像“天外来物”。

在全球化时代,中国成为世界建筑师的舞台并非是坏事。我是希望王澍、马岩松这批建筑师在将中国园林、中国山水运用到当代建筑的实践,能对我们的当代建筑做出点贡献,给未来的中国当代建筑发展以启发。

赵半狄

我不会站队。“外国建筑师试验场”的说法确实符合当今的现象,这让我联想到一个特别有趣的现象。中国曾有过很多租界区,这是个耻辱的历史,但是却也留下了一些异国情调,使人流连忘返。当前,中国的土地上外国设计师比中国设计师有更多话语权,也许在未来会留下新的异国情调,成为一道美丽的风景。

如果说当今的中国令外国建筑师愿意在这个“试验场”施展身手,我觉得就让大家尽量施展和争相斗艳吧。就拿央视新址来说它是外国著名建筑师设计,所以享有特权而建造出奇特的建筑。它在吸引世界眼球的同时,也在接受公众的调侃和嘲讽,我相信通过时间的沉淀,人们心中会有一个最终的定论。

到目前为止,央视新址这个奇特的建筑像一个怪物。我觉得在一个平庸的城市中出现一个怪物比没有怪物好。当然我觉得马岩松把“山水”融入建筑里,这种想法是很可贵的。

顾孟潮

我觉得国内外建筑文化已经彼此融入吸纳。举个麦当劳的例子吧。麦当劳、肯德基到中国卖油条,他们来干什么?全球化也需要本土化。本土化和全球化是有互补的。为什么要留住乡愁,因为它有它本土的生活习惯、本土特色、本土文化。只要它能融入就很自然地吸收到了,就像中国引入印度佛教那样,到了中国就变成中国的佛教,这是一种比较常见的渗透彼此融合的现象。你中有我我中有你,所以现在很清楚地划分界定区别是不可行的。