中国买手店研究报告

引言

中产阶级购买力的日益提升,正促进中国消费市场的结构调整,这部分消费者已经不像从前那样容易被商家预测和满足,他们的消费习惯或购物偏好,发生了极大的转变,对于品牌的理解也有了新的认知。一些过度张扬、符号化的奢侈品牌对于此类消费群体已经失去吸引力,越来越多的消费者从国际知名品牌的追求转移到个性鲜明的买手店上来,以求独特的专属性。

买手店是以“买手”为核心的经营模式。一个买手店提供数十个甚至上百个潮流品牌,是一个释放时尚、独特、鲜明个性的地方,越来越受到潮人和追求时尚的人群追捧。近年来,中国买手店的发展迅猛,目前国内的买手店主要聚集在北京、上海等一线城市,但已经呈现出在二三线城市扩散的状态,成为不可忽视的力量。

同时,商业地产供应的大幅激增,产品同质化竞争的困局,也逼迫开发商对于差异化发展有更高要求,部分购物中心在定位中开始引入买手店的概念,开辟新的消费领域,有些甚至为买手店打造独特的项目或空间,特别增加了艺术感和体验感,为买手店扩展提供了更好的商业载体。

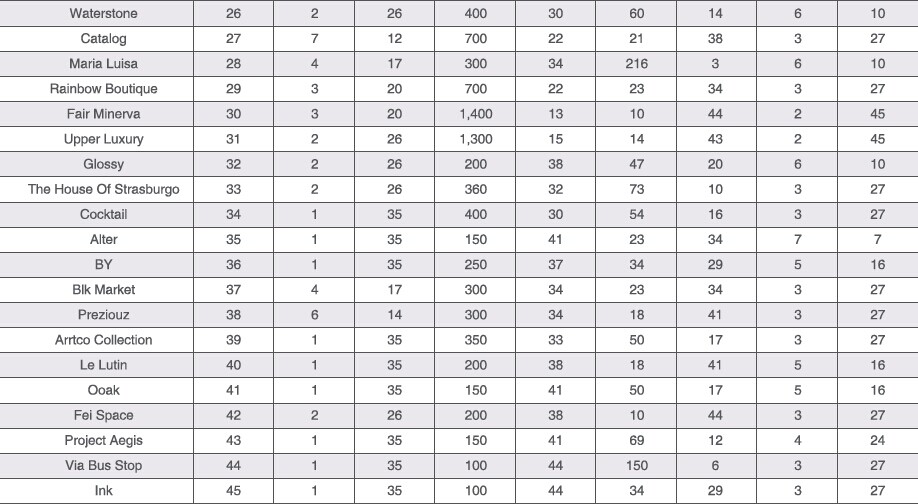

国内买手店发展迅猛,本研究报告选取了55个在中国大陆开设分店的买手店品牌为研究样本,调研数据采集截止于2014年第二季度,数据来源主要基于公开资料。本报告对买手店品牌的店铺面积、店铺数量、品牌数量、企业规模等多维度数据进行统计和分析,为买手店市场作全方位的深入研究。

买手店的发源与变迁

20 世纪原创媒体理论家麦克卢汉曾表示 ,服装是人们“随身携带的个人旗帜”。一个人无论穿着正装或休闲服,其经济和社会地位、文化价值主张和审美趣味也会在他的着装上一览无余。所以,麦克卢汉把服装归为“媒体”的一种。它是一种承载和传递价值及信息的介质,也是一种交流和沟通的工具。

买手店就在服装功能的流变中产生。二十世纪五六十年代买手店在欧洲出现并逐渐发展起来。当时,随着商品的不断丰富和时尚产业的发展,眼光精准且独特的买手开始产生,同时欧洲一贯提倡个性、自由的环境和氛围为买手店的发展提供了适宜土壤。早期多数买手店都是以买手或者店主本人的眼光和趣味为基调,从全球搜罗符合自己审美和店内概念相符的产品,将这些产品以自己的品位进行陈列和售卖。

随着强调个性的消费人群增多,最近一百年间,买手店逐渐获得了越来越大的发展空间和渠道,买手店模式已经引发了行业变革。1850年成立的连卡佛,在1969年便开始引入大批设计师品牌,加大奢侈品的比重,从而完成从百货店到高级品牌买手店的转身,成为典型的买手制百货。可以看到,买手这一模式因已经获得一批小众消费群体的拥趸,不仅促使老佛爷(Galeries Lafayette)、连卡佛(Lane Crawford) 百货完成到买手制百货的转变,还推动Macy's、Saks Fifth Avenue 等精品百货也采取买手制,同时让Swank、Colette 等一大批个性买手店不断出现并初具规模。

买手店在中国

买手店在中国的发展历程由外资买手制百货开始,来自香港的连卡佛和来自巴黎的老佛爷是首批尝鲜者。

2000年,买手制百货连卡佛在大陆市场进行首轮扩张,首先选择上海淮海路的时代广场为进入的第一站,并放弃其传统买手制而改用特许经营,店铺实质上为专卖店的集合。然而,因为种种原因,从2006年开始,连卡佛相继关闭了位于上海、杭州和哈尔滨的门店。尽管遭遇滑铁卢,但内地高端领域日益显现的消费潜力还是让连卡佛难以割舍。距离整体撤出内地市场仅仅一年,连卡佛就于2007年在北京金融街购物中心开出新店,2013年连卡佛上海大时代广场店的开幕则昭示着其重返上海滩。

1997年,老佛爷百货即选址入驻北京王府井的一条侧街,与连卡佛类似,由于早期国内政策的限制和市场的不成熟,最终经营惨淡继而闭店。折戟14年之后,2011年老佛爷百货落户北京西单商业街,选择二度打入中国市场。

1997年,老佛爷百货即选址入驻北京王府井的一条侧街,与连卡佛类似,由于早期国内政策的限制和市场的不成熟,最终的结果却是惨淡经营继而闭店。折戟14年之后,2011年老佛爷百货落户北京西单商业街,选择二度打入中国市场。

紧随外资买手制百货,特色精品买手店也瞄准了大陆市场, 来自香港的Joyce就是一例。自2007年Joyce开始进入中国内地,至今已有8家门店,扩张势头迅猛。但经过多年的蛰伏,Joyce在国内才逐渐开始盈利,且处于“增收不增利”的尴尬处境。

纵观买手店进入中国市场之路,市场的不成熟和消费能力有限都让买手店的经营面临困境。但中国巨大消费市场不容小觑,特别是近年来,日渐成熟消费观使消费者开始偏好低调、个性的商品,兴趣点渐渐从“大众化”的主流奢侈品牌转移到鲜明个性的品牌,这和买手店的主张和期望不谋而合,外资买手店纷纷将中国作为理想市场,国内买手店也紧随其后,都期望大展拳脚。

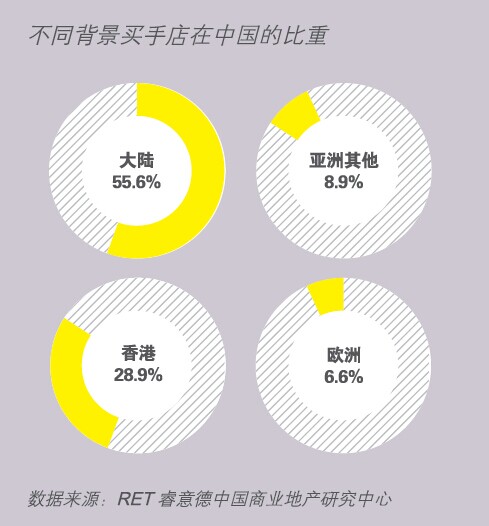

外资买手店的中国拓展策略

源于不同的经营模式和发展阶段,在中国买手店内占据主流的外资买手店在中国往往采用不同扩张策略,主要有:

港资买手店:悉数登场,并开始迈入扩张,经营模式已历经首轮调整。

香港与大陆地缘的接近使香港零售业对大陆投资较早,建立在对国内市场了解的基础上,港资买手店连卡佛、I.T、Joyce、Swank等相继进入国内市场。经过多年对内地市场的深耕,港资买手店扩张意图强烈。因其很早涉足大陆市场,并多有惨淡的经历, 其在模式上也尝试过调整。比如连卡佛就摒特许经营、代理运营的商业模式,成立直营公司直接运营,并且打算以更适应内陆市场的姿态继续扩张。

周边亚洲地区买手店:处于尝试阶段

台湾的团团、澳门的Rainbow Group、日本的Via Bus Stop 等企业都很有实力,但在内地无论开店数量和规模都处于试水阶段。对于中国市场的观望,使得未来扩张计划也并不明朗。

欧洲买手店:多通过合作方式进入

老佛爷选择I.T 集团、10 Corso Como选择赫基集团、Maria Luisa选择品嘉集团,欧洲买手店都选择与本土服装企业合作的方式进入国内。充分利用合作伙伴的本地资源,减少开拓新市场的风险。

美国买手店:均已搁置计划或退出中国市场

Neiman Marcus以网购方式进入中国仅一年后退出,Saks Fifth Avenue和Macy’s进入中国市场的计划均因各种原因夭折,计划引入的Barneys New York 最终也未能实现,在进入中国市场这条道路上,美国买手店走的缓慢而艰辛。

中国大陆的地理分布

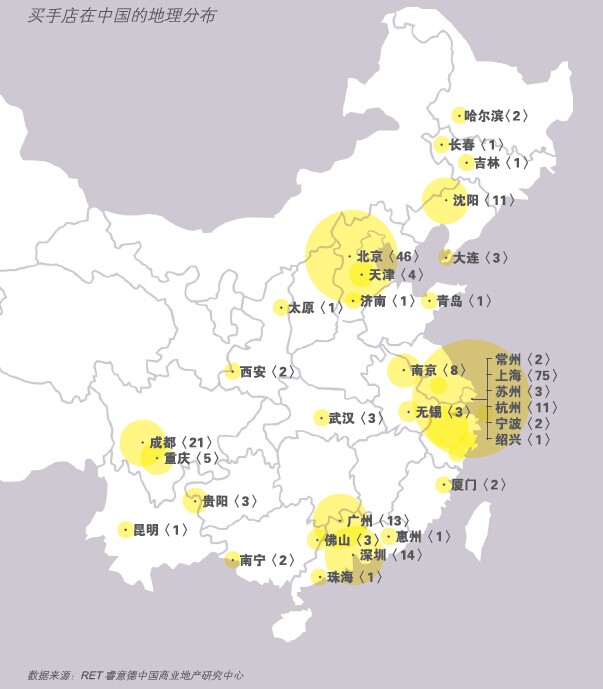

中国买手店在中国大陆主要分布在华南、华东地区经济发展水平较高且对品牌有一定认知度的一线城市。

上海:买手店的集中营

上海是多源文化的集合地,人口结构丰富,消费者对于外来的新鲜事物接受度较高,同时对于时尚也有着强烈的追求。根据我们的统计上海拥有75家买手店,位居全国第一。

除了城市本身的特质,我们更应该看到上海拥有一群既有消费实力,又有较高国际品牌认知度的消费人群。一直以来,上海的消费者以勇于尝新而著称,对新品牌新事物的接纳度很高。因此除了买手店,上海也是诸多奢侈品、快时尚等品牌进驻中国的第一站。

成都:轻奢机会 不容错过

成都是西南的物流集中地,区域内大部分货物均在成都中转,因此商业活跃度较高。覆盖西部消费需求,外来比重占四成。由于地理位置受限,成都成了省内及周边省份距离最近的消费集中地,集聚了西部的高端购物需求。

目前成都拥有21家买手店,甚至超过了一线城市广州。从整体发展上,目前轻奢品牌在成都尚处于培育期,存在市场空缺,但从长远来看,以轻奢品牌为主的买手店在成都的市场潜力较奢侈品牌更大,也为买手店赢得了发展空间。

广州:设计师品牌独领风骚

广州人受本土文化影响,实用主义消费倾向明显,不会过分追求国际名牌,对价格的敏感度较高。因此,不少广州的国内外买手店主推独特性和稀缺性较强的设计师品牌,扩张速度缓慢,以满足小众消费群体的需求为先。目前在广州主要有一尚门等买手店品牌。

历经波折始入快车道

自1996年在上海第一家的买手店开业之后,买手店品牌开业速度缓慢,而到了2010年之后,买手店品牌在中国迅速崛起。

可以看到2010至2012年,也正是奢侈品在中国加速布局的时期。但在一轮跑马圈地后,一些过度张扬、符号化的奢侈品牌对于部分消费群体已经失去吸引力。越来越多的消费者从国际知名品牌的追求转移到个性鲜明的买手店上来,以求独特的专属性。同时需要注意的是,与奢侈品消费不同,买手店较少礼品消费,而更多自用买家,买手店对消费者的鉴赏力有更高要求,同时较少受到海外代购的影响。

在此背景下,最近3年中国迎来了买手店品牌数量的激增,在这些品牌中,部分单一买手店的开店数量也增加迅猛,尤其是P Plus、Attos 等品牌扩张速度很快。

近年来,商业地产供应的大幅激增,产品同质化竞争的困局,也逼迫开发商对于差异化发展有更高要求,部分购物中心在定位中开始引入买手店的概念,而且,与百货相比,因为面积灵活且承租租金较高,它也逐渐成为主力店的替代品,并可为购物中心提供丰富的品类品牌和活力,买手店和购物中心之间的战略合作也越来越多。这些专门为买手店打造的项目或空间,特别增加了艺术感和体验感,为买手店扩展提供了更好的商业载体。

丰富的定位分布

以买手店的价格与时尚度为2个维度,我们可以看到不同品牌占据的市场定位。从图中可以看出,几乎每一类细分市场都已经被覆盖。连卡佛、10 Corso Como、Maria Luisa 等大规模买手店倡导尊贵及专属的购物理念,商品价格不菲,也为消费者提供定制服务,目标客群为金字塔顶端的富豪人群。

而大多数买手店品牌更偏爱新潮、超前的商品,主力消费人群为前卫、个性的年轻时尚达人,价格也比较适中,符合新锐消费者的经济承受能力。例如,老佛爷与I.T签约合作进入中国后,引进不少价格相对较低的商品,以契合中国市场需求。

而专营国内设计师品牌的买手店,各自品牌的个性鲜明,分布于不同的市场中,有时尚度较高的栋梁、设计感强烈的一尚门、追求自然简约风格的Seven Days,每个品牌基于产品的特点拥有独立的客户群。

买手店经营模式及案例分析

百货式买手店

买手店中最传统的经营模式是“纯买手制”,依靠专业个体或团队“买手”去往世界各地搜罗采购符合本地消费者审美习惯和时尚倾向的品牌,独家买断并打造独一无二的商品组合。

另外,街边个性化较强的私营小店也是“买手制”的一种,这些小店的店主往往是时尚爱好者,或者拥有相关行业资源,他们凭借自身的时尚认知和审美倾向,采购品牌商品,与集团式的买手店成为互补,呈现出两极分化的市场格局。

不少个体经营买手店,更强调商品的“唯一性”和“尊贵性”,商品中不乏限量款精品,而且每款商品的各个尺寸也仅收录一件,为购买者营造专属感。例如,上海的长乐路和新乐路上就聚集了一群风格迥异的私营店铺,店主往往自身就是买手,每年都会去欧洲、香港进行商品采购,有些店铺看似虽小,单品数量也不多,商品的价格却不菲,店主对品牌的独特认知,也为商品带来了溢价。

连卡佛

连卡佛采取中央买手制,集团旗下拥有近百名专业买手为其在全世界搜寻合适的商品,保证40%以上的商品在当地店内是独家销售的。买手对市场的精准洞悉,直接影响了商品的周转率、库存成本和运转灵活度,是企业的核心竞争力。连卡佛也采取将买手的收益与商品销售额直接挂钩的激励模式,以确保在提升买手的时尚敏感度和商品鉴别能力同时,也能降低集团的经营风险。

代理合作式买手店

不少买手店除了买断品牌商品外,还拥有部分品牌的代理权,通过售卖提成、股权参与、开设合资公司等方式,与品牌建立长期合作 。

I.T

I.T 是最具代表性的“代理式”买手店,它与品牌间的合作多样而灵活。I.T集团最初是以买手制开拓道路,在品牌拓展中也逐渐衍生出代理与合资公司两种模式。I.T 代理的品牌包括Kenzo、French Connection、YSL、Alexander McQueen;也有部分品牌授权I.T独家代理权, 并为其制定在中国市场的开拓计划。合资公司是较为深入的合作模式,I.T与合作方建立各占50%股权的合资公司,共同开拓市场。

Sammy

本土买手店Sammy专业代理国际高端服饰品牌,已经拥有超过50个来自世界各地的时尚品牌代理权, 如D.Exterior、Rivamonti、Marccaim 等。此外,Sammy与全国高端的购物中心以及百货公司建立了战略合作伙伴关系,近几年来在全国多个二三线城市迅速布局。

寄卖式买手店

除了以上两种主营国际品牌商品的买手店之外,目前中国有一类新兴买手店模式正在迅速崛起,那就是与国内的尚未成名的设计师合作,替对方售卖当季最新作品的“寄卖式”经营模式。买手店在商品销售后获得一定分成,季末滞销的货品会退还给设计师。这种合作模式下,买手店降低了销售和库存的风险,同时也保证了商品的原创性和唯一性。

栋梁

北京的栋梁,是一家与20个本土独立设计师签约的买手店,创办者对时尚和艺术的热爱,也可以从店铺的设计风格和软装布置中体现出来,将多元的时尚体验与舒缓的生活节奏紧密地融合在一起。

一尚门

广州的一尚门也是一家主打稀缺性的设计师品牌集合店,合作设计师则超过了100个, 且国内设计师占比达到70%。不仅店内的商品设计感强烈,店铺的整体风格也迎合了美学诉求,创办者从商品陈列,到灯光效果、背景音乐都追求细节上的极致,通过将时尚、艺术和生活的完美融合,将美学和生活乐趣传递给每一个顾客。

专品买手店

中国目前还出现了一些以单品类为主打的专业品类买手店,店铺面积通常不大,主力产品价格段较亲民, 可快速复制发展。如SF Fashion、BLK、Spige和P Plus,以鞋子和配饰为主打商品, 较受消费者欢迎。

On Pedder

鞋类买手店On Pedder,与连卡佛和Joyce 同集团,代理高端设计师品牌的鞋履和配饰,所有国内店铺均开在Joyce里,同时为连卡佛供货。

Coterie

眼镜类买手店Coterie是首个将诸多欧美及日本当红眼镜品牌引入国内的潮流眼镜店,主营装饰眼镜, 符合年轻一代的审美特点,以新鲜的视野、个性的品位引领着眼镜行业潮流。

OOAK

珠宝类买手店OOAK成立于2012 年,是上海第一家主打欧美独立设计师首饰的买手店,引进了Alex Monroe等近三十个欧洲首饰品牌,大部分品牌首次进入中国大陆。此外,OOAK也提供设计师品牌服装、其他配饰和展览功能。

中国大陆买手店的特殊现状

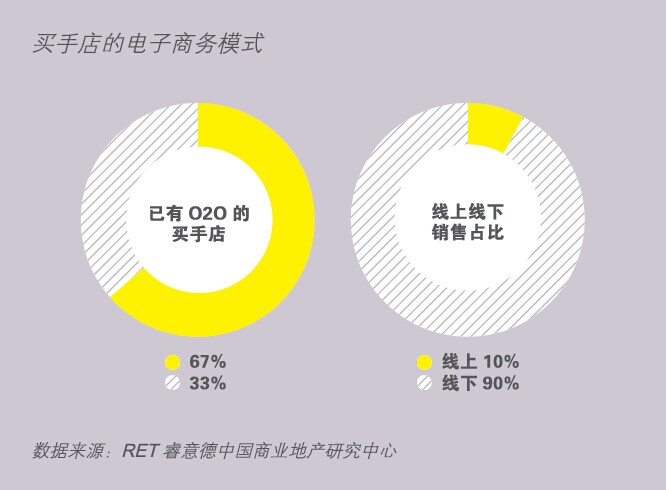

01 三分之二买手店已建立O2O电子商务模式

在买手店品牌中,设立电子商务平台的已占了三分之二,其剩余三分之一中也有一半以上的品牌正在建设网上商城。O2O模式降低了买手店的实体经营成本,也有利于品牌在全渠道的推广,实现短期内以较低成本提升知名度。

除了上海和北京实体店,栋梁已开始通过微信朋友圈进行客服和销售,栋梁单店的销量已和商业品牌不相上下,而其微信朋友圈已能产生10%的销量。在个人独立买手店中,淘宝网成为最多利用的网络销售平台,而两年内卖出三万件衣服更凸显出电子商务的巨大力量。

设计师平台有其局限性,知名度较低和受众范围较小都限制了设计师品牌的销售额。而网络销售平台则降低了设计师品牌的风险,做出样衣并拍摄图片发布在网店,以顾客需求来决定生产订单, 既降低了经营的风险,同时也提高了品牌的推广速度。

02 艺术类购物中心更青睐引进符合项目气质的买手店

艺术氛围浓厚的购物中心热衷引入买手店,既符合自身气质,同时也能笼络部分小众人群。在引入买手店时,开发商甚至愿意提供装修补贴、免租、合股等优惠条件。但买手店由于其对店面在地段、装修、消费人群等方面的要求特殊,所以要找到匹配度高的购物中心也实属不易。

上海最具代表性的时尚购物中心-新天地时尚就是一个结合艺术与时尚的设计师品牌聚集地。不同于普通商场的定位,新天地时尚更像是一个为中外设计师创建对话与交流空间的艺术栖息地。商场内有七成以上的商铺主营设计师品牌,有些更为顾客提供一系列个性化定制服务。

而地铁7号线静安寺站点地下层的Inshop聚集地也是一条极具新奇和创意的时尚购物街。店铺的数量不多,但是每一家都有自己的特色,有很多年轻设计师自创的品牌。Inshop聚集地还主办各类活动,让消费者和设计师能有互动和沟通,是一个面向爱设计、爱时尚、爱生活人群的时尚空间。

03 大型买手店渐进式蔓延消费者生活空间

大型买手店已不再满足于买卖双方间的商业互动, 更试图打造一个全方位渗透消费者生活的立体式体验空间,所以餐厅、酒吧、书店、艺术展览等多功能业态陆续成为买手店内新的人性化场所。

10 Corso Como 是将体验式消费做到极致的经典买手店,从书店到画廊,从咖啡厅到酒吧,无一不透露出创办者追求艺术生活的精神,以及潜移默化传递时尚概念的决心。

连卡佛在上海时代广场的旗舰店,也设立了独立的艺术空间,用以展示设计师和艺术家的创意作品;此外,美容、服饰、生活家居类商品都有了自己的专属区域,营造出多元化视觉体验空间。

04 买手店呈现差异化扩张模式

部分买手店进入连锁扩张模式,P-Plus、Attos、LB、Spige 等买手店迅速连锁扩张,主要集中在北京、上海、广州、杭州以及香港地区,并逐渐向二三线城市扩张。如P-Plus在全国已有28家门店,除北上广外,在贵阳、青岛、无锡等二三线城市均有布局。

部分买手店选择深耕本地市场,对店铺的形象、产品和客户十分关注,精准洞悉本地消费者需求, 在有限的市场空间里挖掘出最大的商业价值。如上海Glossy是国内创立最早并坚持至今的买手店之一,从2003年推出限量版复刻潮品,到2007年引入独立设计师时装,再到2014年5月全新升级的Glossy X Verpan 概念店,Glossy 总是领先于上海市场潮流。

买手店在中国发展趋势

品牌商进入买手店和集合店领域

代表这一趋势的是广州的01 Men。此外还有更多品牌商都在计划中,重要原因是原有品牌已经饱和,买手店可根据市场需求快速集合调整。

商业地产开发商更加关注买手店

旭辉地产在嘉兴旭辉广场由相关企业经营买手店IORI,重庆即将开张的商场赛尚辟出大量空间给多家新开买手店。买手店将会成为众多商业项目中逐渐被重视的业态之一。

本土百货业进入买手时代

随着老佛爷等海外买手制百货卷土重来,本土百货也在效仿买手制模式,走精品百货路线。南京新百收购英国百货公司HoF 之后,总部在南京的金鹰国际商贸集团也宣布控股了美国SKINMINT公司,将通过该公司试水买手制经营。

小众品牌将点亮买手店

随着买手店大量开设,已经出现品牌趋同趋势,未来越来越多的买手店将引进更多国内外小众品牌来体现店铺个性。

买手店规模加速分化

来自越来越多不同领域的投资开始进入买手店市场,由于买手店进入门槛可高可低,会更多出现从微小到巨型的各种买手店。

附录:买手店综合实力排名