附着在混凝土旧墙上的亭 © 田方方

南立面局部 © 田方方

项目的场地原本是为运送生产煤气的原料而设的煤炭卸载码头。码头上约90m长、4m高的混凝土墙是为了防止煤炭滑落水中而设计建造的,如今这一功能已经丧失,长墙便成为了沉默且颓然的存在。长墙本有两堵,沿江的一堵早被拆除,就近填入了码头和防汛墙之间的缝隙里。

墙内的园 © 田方方

旧墙上的新结构 © 田方方

沿着残留的长长的混凝土墙体,草籽落入覆盖着煤块、混凝土块和尘土的缝隙,长成参天大树,与长墙相互依存,成为了废墟般特殊意义的风景,这种风景正逐渐从上海近年的一种精致化倾向的城市更新中逐渐消失。作为一个由工业用途转为城市公共空间的水岸更新项目,保持住既有的风景特质明显是重要的,这是上海过去大半个世纪繁忙的工业活动的历史见证。

项目鸟瞰 © 田方方

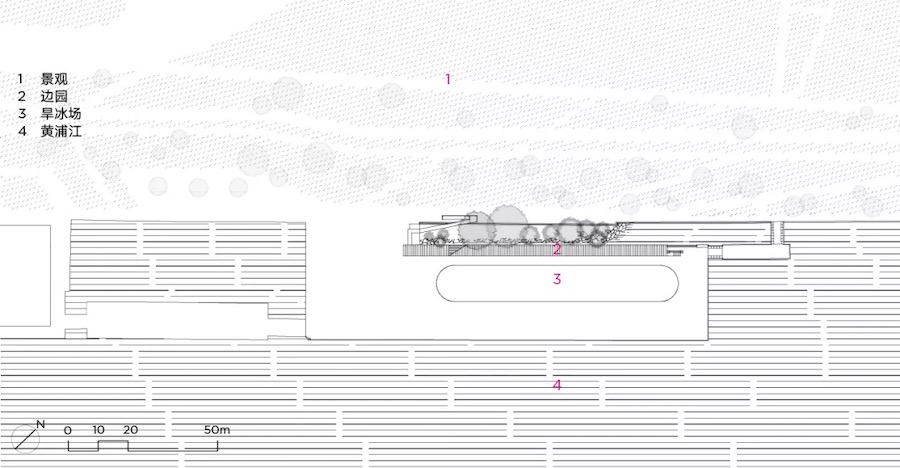

总平面图 © 大舍建筑

新的建造将那堵长长的坚实的混凝土墙作为继续建造的基础,一个具有地基意义的基础,或者说是一个基座,把一个跨越防汛墙和码头缝隙、穿越那荒野的树的坡道连桥、一个腾空的长廊、一处可以闲坐的亭,都附着在这堵坚实的墙上。一个单坡的屋顶,有效地定义了墙内墙外的空间,墙内对着码头和岸边缝隙里带有荒废感的花园,是落地的檐廊,墙外则是挑空的看江的高廊,一边是压低的,一边是扬起的,暗示了观看尺度和远近的不同。

改造后的煤气厂码头 © 田方方

单坡的屋顶 © 田方方

跨越码头与防汛墙缝隙的坡道 © 田方方

朝向江面的腾空长廊 © 田方方

边园细节 © 田方方

失去卸煤功能的空旷码头被打磨成了光滑的旱冰场,它和看江的廊又构成另一重近距离的空间对应,于是地面、墙体与介入的结构物一同形成了新的整体,人们可以任意停留或穿过,昔日的煤码头成为了今日都市闲逛者的场所,纤细的钢结构柱梁如一个个风景的框,在人们的移动中,框出不同时代的证物——热电厂的烟囱、色彩鲜艳的龙门吊、潮水洗刷来洗刷去的污泥中的混凝土块、江对面开始出现的高层建筑和远处的桥及其他。

出挑的亭台 © 田方方

长廊细部 © 田方方

齐美尔在《废墟》一文中认为,在建筑的废墟中,“仍存活的艺术”和正在涌现的自然产生了“一个新的整体,一个典型的统一”。因此,我们或许会说,在废墟的案例中,产生美学效果的东西是“同样的力量,它既通过风化、侵蚀、断层和植被的生长为一座山赋形,也在残垣断壁上发挥作用”。或者,借生态学术语,我们可以说,为建筑的建造和设计提供支持的土地,也可能为建造提供了材料。在这些场地上,废墟与风景正在融合:“废墟不间断地使其自身进入周围的风景中,像树和石头般与风景一同生长”。齐美尔认为,一座未经毁灭的建筑,只有“在事后回想中才能与自然……融为一体”。

在当这些“废墟”回归自然之前,我们试图创造一种终止这种回归却又能成为建筑中的自然之物的方式。边园便是这样的废墟之园。当然,并不只是园,而是一种具身化的风景。

花园鸟瞰 © 田方方

内向的园子和檐下的廊 © 田方方

废墟中的园 © 田方方

项目名称:杨树浦六厂滨江公共空间更新——边园

项目地点:中国,上海

竣工时间:2019.10

主持建筑师:柳亦春

设计团队:沈雯,陈晓艺

项目协调团队:张斌,王惟捷,王佳绮,郭怡妦

规划设计:致正建筑工作室,刘宇扬建筑事务所,大舍建筑设计事务所

景观设计咨询:一宇设计YIYU Design,上海罗朗景观设计工程有限公司

结构设计:和作结构建筑研究所

建筑面积:268 ㎡

设计周期:2018.3–2018.11

建成时间:2019.10